ミックス・バランスを組む際のワークフローに関する一案

みなさんはミックス作業を行う際、どのトラックからEQやコンプ処理を、またどのような順序で行いますか?

Mike Senior氏はその著書「Mixing Secrets for the Small Studio (2011)」において、次の2つを明確に分けて考えることを説いています。

- サウンド・メイキングのためのEQおよびダイナミクス処理

- トラック間のバランシングのためEQおよびダイナミクス処理

「サウンド・メイキングのためのEQおよびダイナミクス処理」は、基本的になんでもアリです。

これに対し、バランシング…つまり各トラックが互いを引き立てあい、分離よく聴きやすいバランスを組む作業には、意外にも普遍的なワークフローが存在するとしています。

とはいっても、Bob Clearmountainなど、後述する手順には従わず、フェーダを全て上げた状態から作業を開始するタイプのエンジニアもいます。しかし、それは経験により手順を端折る術を心得ているだけであり、作業中に注目しているポイントは共通し、多くの第一人者が同様の手順を意識的、無意識的に踏んでいるとMikeは語ります。

本稿では、Mike氏が提案するワークフローに、筆者がその他の録音系Web記事から得た内容や自身の経験などを交え、効率よくミックス・バランスを組むためのフレームワークの一案を示します。それぞれの処理内容や図解には目新しい要素はないかも知れませんが、その手順にこそ新しい発見があるのではないかと思います。

当サイトの録音関連記事は客観性を重視して綴られた中、本稿は筆者の主観を多く含み、議論の余地のある内容であることを、はじめにお断りします。

ワークフローの概要

詳細については続けて述べるとしまして、このワークフローに沿ってミックス・バランスを組むとき、おおまかに以下の手順に従うことが推奨されています。

- ステップ1:バランシングのためのEQ処理

すべてのフェーダを下げた状態から、トラックを1つずつ足していく。

新規に追加したトラックが原因でいずれかのトラックが濁った、あるいはキャラクターを損ねた場合、EQによりそれを解消する。 - ステップ2:バランシングのためのダイナミクス処理

全トラックについて上記を終えてはじめて、フェーダ位置が一点に定まらない(「安定しない」)トラックについては、ダイナミクス処理を検討する。

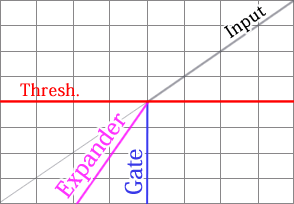

ここでいうダイナミクス処理とは、コンプレッサ、エキスパンダ、ゲートなどにより、入力レベルに対して音量を変化させる処理全般を指します。

この順序を逆にすると、トラック間の濁りを残したままコンプレッサなどを調整することになり、ひいてはフェーダ位置の決定やダイナミクス処理の適切な量を判断することが困難になります。

もっとも、当然のことながら作業中に前段に立ち返る必要性に気付いた場合(たとえば、ステップ2のダイナミクス処理を始めてからEQ調整に戻る場合)は、行き来することもあるでしょう。

また、プロセッサの接続順としては、特別な理由がない限り「DYN→EQ」が合理的です。これを逆にすると、あとからEQに調整を加えるたびに、後段のダイナミクス・プロセッサの動作にも影響するためです。

それでは、EQ処理、ダイナミクス処理の順に、ミックス時に注目すべきポイントを見ていきましょう。

ミックス・バランスを組むためのワークフロー

ステップ1:バランシングのためのEQ処理

バランスを組むためのEQ手順の前に、EQ操作時のポイントをいくつか挙げてみます。

この方がよいとされる理由は、いくつかあります。

-

理由1:客観的な評価を容易にするため。

音圧競争が起きた背景から明らかなように、とにもかくにも、ヒトの聴覚はゲイン増に対して「音がよくなった」と錯覚しやすいものです。ミックス中のEQブーストとて例外ではなく、慣れたエンジニアでも客観的な判断は困難です。

ただし、キャラクターEQの効果…一部EQがブースト時に提供する、いわゆる「色付け」を狙う場合はサウンド・メイキングの領域に属します。冒頭に述べたようにここでは「なんでもアリ」で、「ミックス・バランスを組むためのEQ」とは分けて考えます。 -

理由2:適用箇所の位相変化を最小限にとどめるため。

EQはカット/ブーストの量に応じて、中心周波数や近辺の位相が変化させます。あるポイントをブーストしたいと考えるのは、おそらくその帯域をしっかりリスナーに聴かせたいからでしょう。ならばブーストにより重要ポイントの位相を変化させてしまうよりは、その両側のシェルビングEQカットで代用することにより、おいしい帯域の位相特性を保持する方が合理的です。

なだらかなQは、比較的自然な音色変化をもたらします。さらに、ベル型よりは、シェルビングEQの方が自然な結果が得られることが多いとされています。特に低域、高域を操作する場合は、まずはシェルビングEQを試し、その上で意図した効果が得られない場合に、はじめてベル型を使用することが推奨されます。

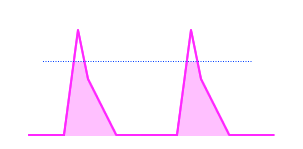

一般に自然界の音は、遠くの音ほどハイが落ちて聴こえます。EQのハイ(筆者個人の感覚としては10KHz前後)をシェルビングEQなどで落とすことで、トラックの前後関係を演出することが可能です。

ただし、意外にもトラックをソロで聴いた場合はハイを削ったからといってパートが奥に移動したようには聴こえません。奥行きはあくまで相対的なものですので、調整する際には、少なくとも差異を持たせたい2トラック以上を同時に聴くのが望ましいと思われます。

トラック間の前後関係を決定付けるもう1つの要素としてダイナミクスがあり、こちらの詳細は「エンベローブと距離感、音圧の関係」の項にて後述します。

往年のアナログ・コンソールは比較的Qの広いEQしか持ちませんでした。それにも関わらず、無数の名盤を生み出してきたことを思えば、広い帯域幅を持つEQだけでも、ある程度のバランシングは可能であるように思われます。

一方で、レンジの下から上までをギッシリと埋めた現代的なサウンドが、アナログ・コンソールのみで実現できたかどうかはわかりません。数百のトラックを限られた帯域に濁りなく詰め込むことは、鋭くかつ無数のポイントを持つデジタルEQ/フィルタの出現によりはじめて実現できたものと思われます。

EDMなどに代表される高音圧サウンドを実現する手段として、多段のコンプレッサなどダイナミクス処理にまつわる話がよく出ますが、そういったデジタルEQを無数に使用できるようになることも、近代的なジャンルが出現する上で必須だったのではないでしょうか。

濁りないバランシングを行うためのEQ手順

以下に、効率よくバランシングを行うための基本的なミックス手順を示します。

- ミックス開始時、まずはすべてのフェーダを下げます。

- 任意のトラックをひとつ選び、フェーダを上げます。

選択するトラックは問いませんが、ボーカル、バス・ドラム、ベースなど、曲にとって重要である、あるいは大きなウェイトを占めると思われるパートから順に取り組むのが妥当です。 - 音をよく聴きながら、2つめのトラックのフェーダをゆっくり上げ、先のトラックと比べてよいバランスになる位置に合わせます。

- この時点で、もし最初のトラックが濁る、あるいはキャラクターが損なわれる(後のフェーダを上げる前よりも魅力的でなくなる)ようであれば、EQ/フィルタの出番となります。濁りの原因となる重複する帯域を特定し、カットします。

※ただし、トラックの聴きづらさが、スピーカの特性などモニタ環境によるものでないことも同時に見極めることが重要です。必要であれば複数のスピーカやヘッドホンでクロス・チェックを行うことも有効です。当該周波数を特定するには、Q幅を狭めたEQをブーストし、その中心周波数を動かして変化を聴きます。

2つのトラックで重なっている周波数が判れば、EQゲインを0dBに戻し、Q幅、カット量を任意に調整します。なお、ここでいう「濁り」は、2つ以上のトラックで聴いたときにのみ生じるものを指します。特にマイク収録した音については、ソロで聴いたときに濁りにしか感じなかったものが、全体として聴いたときにサウンドの厚みに寄与することもあります。マルチ・マイクで収録したドラムやピアノについて、余分と思われた楽器の鳴りを1つ、2つと削るうち、全体としてスカスカの音になった苦い経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

- 濁りが消えたら、先のEQ処理が過度でなかったかどうかを確認します。

具体的には、これまでのところフェーダを上げた全トラックを聴きながら、さきほど施したEQをバイパスする、あるいはソロ+EQバイパスした音色と聴き比べます。

必要以上にパートが痩せてしまった、あるいはキャラクターを決定付ける(おいしいと感じる)帯域を失ってしまったと判断した場合は、中心周波数、Q幅、カット量、EQタイプ(ベル/シェルビング)、あるいは、そもそも使用するEQの機種などを再検討します。上記に、以下の行程を組み込めるとなお良いでしょう。

中心周波数やQ幅がおおよそ決まったら、カット量を一旦ゼロに戻し、聴覚がリセットされるまで10秒間ほど待ちます。

客観的に聴ける状態に耳がリセットされたら、カット量を徐々に増やしていきます。その他のパラメータから意識が解放されることにより、先ほどよりも冷静に、適切なカット量を判断できる場合があります。余談ですが、2MIXのマスタリング中に、派手にハイをブースト/カットしても耳が慣れてしまえば、それが問題なく聴こえたという経験は、多くの方がされているのではないではないでしょうか? ミックスの要所、要所で、耳をリセットするためのインターバルを置くことは非常に重要です。(アナログ・マルチでリニア編集の時代には、テープを巻き戻す間の待ち時間が、自然とこのような場を作っていたのかも知れません。)

EQを設定後、その結果に納得がいった場合のみ次の手順に進みます。

- 次にミックスに加えるトラックを選択し、フェーダをゆっくり上げます。濁りが生じたら、同様に対処します。

以下、すべてのトラック・フェーダが上がるまで上記手順を繰り返します。

さて、ここからが重要です。

ここではまだ、EQ、フェーダ、パンのみを操作し、ダイナミクス処理は行いません。

もし上記の作業中、フェーダの位置を決めたい、しかしなかなか一点に定まってくれないパートに直面した場合、現段階ではそのパートを「フェーダ不安定 (Unstable Fader)」としてメモするにとどめ、次工程のダイナミクス処理まではそのままにしておきます。

さて、当たり前のことですが、上記手順を進めると、否応無しにすべてのトラックが濁りなく明瞭に聴こえるEQバランスが完成します。さもなければ、まだ手順4~5あたりをさまよっているはずですよね?

一見すると地道で、事務的で、ときに回りくどいプロセスに見えるかも知れません。しかし、自分の感覚にダマされることがないよう、細心の注意を払いながら淡々とバランシングを進めることが、結果的に「あちらを立てればこちらが立たず…」といった回り道や迷いを回避し、早くゴールにたどり着けることもあるでしょう。

また、どこを調整してもパートが持つ魅力を削らざるをえない状況に直面することがあれば、それは、思い切ってアレンジにまで立ち返ってパート構成を見直すべきというサインである可能性もあります。

EQに関する項の締めくくりに、いくつか余談を。

まず、「ポップスのメジャー・タイトルは、各トラックをソロで聴くとそれぞれは意外と音が細い」という話をよく耳にします。曲のトラック数に関係なく、使用できる周波数帯は一定であり、トラックを配置できるキャンヴァスは有限です。このため、トラック数の多い近代的な曲において全体の明瞭度を維持するためには、それぞれのパートが少ない帯域しか占有できないのは自然なことです。(逆によく練られたアレンジほど、各トラックが細くても全体としては気にならないことは一考に値するかと思います。)

また、EQ作業時に「帯域が重なり濁りを生じているポイントが特定できない」という困難に直面するかもしれません。そのようなときは、ご自身の技量を嘆く前にモニタ環境を再考する必要があるかも知れません。先のMike Senior氏の著書、表紙をめくると冒頭最初の4章(併せて第1部に相当)が、それぞれ「ニア・フィールド・モニタの選び方」「サブ・モニタの選び方」「ローエンドの対処法」「客観的な評価を長時間に可能にするには」といったトピックに割かれていることからも、モニタの構築や、判断ミスに繋がる聴き疲れを能動的に回避することの重要性を窺い知ることができます。ときには10分単位の休憩を挿む、あるいはスケジュールが許すなら、思い切って作業を切り上げ、翌日継続する方が結果的に短い作業時間でよい仕上がりを得ることに繋がるかもしれません。

ステップ2:バランシングのためのダイナミクス処理

さて、すべてのトラック・フェーダを上げた後は、前項のEQ操作中に「フェーダ不安定」とマークしたトラックの対処に取り掛かります。これには、各種ダイナミクス処理を行います。

さきほど述べたように「ダイナミクス処理」には、コンプレッサ、エキスパンダ、リミッタ、ゲートなどにより音量を変化させるものを指しますが、広義にはフェーダ・オートメーションや、リージョン単位のゲイン変更などの音量操作も含みます。

ここでは、フェーダが安定しない理由を的確に判断することが重要です。

以下、トラックのエンベローブ(波形の音量変化)にまつわる考察について、続けてフェーダが安定しない各種ケースと、その対処法について述べます。

エンベローブと距離感、音圧の関係

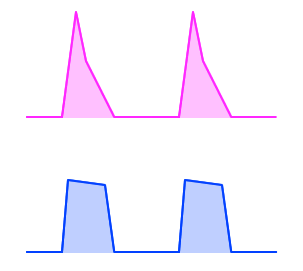

上段: アタック成分が多いトラック

下段:アタック成分が少ない(RMS変化が少ないトラック)

トラックの距離感や音の太さは、ある程度エンベローブによって決まります。

一般に、鋭利なアタックから構成されるトラックは、

- 距離が近い / 音圧が低い

- 距離が遠い / 音圧が高い

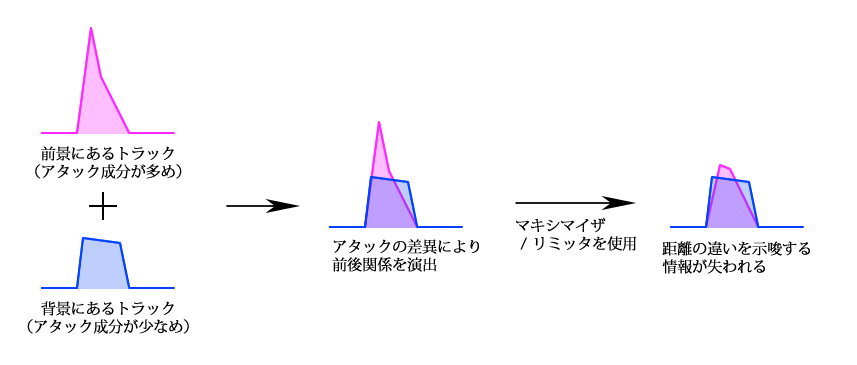

まず、距離感について。

ヒトの聴覚は鋭いアタックの有無やその強さによって、ある程度の距離認識を行います。前項で述べたEQによるハイの処理と併せて、トラック間のエンベローブに個性を持たせることで、リバーブなどを用いずとも、ある程度は前後の距離感の演出が可能です。(これも、差異を持たせたい複数トラックを聴きながら調整することが重要です。)

次に音圧について。一般に「音圧が高い」とされるサウンドは、RMSメータの動きが多くありません。筆者の私見ですが、「高音圧」は、ほぼすべての場面で「ダイナミック・レンジが狭い」と同意であると考えます。これはあくまでメータで測ったときの評価であり、「狭い=悪い」というわけではありません。

2MIXに限らず、トラック単位、あるいは楽音単体で見ても、波形に抑揚がなく矩形に近いほどRMS変化が少なく、音圧が高いと感じます。(詳細は別記事「ダイナミック・レンジとメータの話」ご参照ください。)

ここで余談をもう1つ。

一般的には「音圧が高い→距離が近い」と想像されるかも知れません。リミッタ(広義にはマキシマイザも含む)などでダイナミック・レンジを狭めることは、すなわち、各タイミングにおけるスピーカの振幅を一定に近づける処理でもあります。すると、全体としては音のエネルギー(音圧)は増しますが、瞬間的なアタックに関する情報が減るため、トラックごとの前後の位置関係を知覚するヒントもまた希薄になります。このため、2MIXへのリミッティング処理が強いほど、すべてのパートが、ある程度離れた同一の距離にあるように聴こえます。

いわゆる「音圧上げ」の処理が、どんどん音像を遠ざける可能性については、別記事「ダイナミック・レンジとメータの話」をご参照ください。

フェーダ位置が安定しないケース

フェーダ位置がひとつところに安定しないのは、パートの音量が、ミックスの中で弱すぎたり強すぎたりと変化をするためです。ここでいう「パートの音量」はアタックと余韻のバランスなど演奏される1音1音がもつ特性(エンベローブ)が該当する場合もあれば、長いフレーズのうち、わずかいくつかの楽音が対象となる場合もあります。

それぞれの場合にどのプロセッサや製品を使用すべきかは、まさにケース・バイ・ケースで、その都度、試行錯誤の時間を惜しむべきではありません。プラグインのプリセットで解を得ることは到底望めませんし、「微調整をするための開始点」にすらならないでしょう。

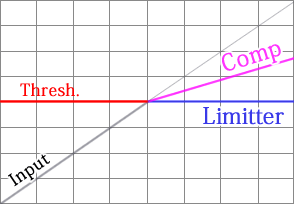

ケース1:うるさすぎるアタック成分をリミッタで切る

打楽器やギターなど、アタックが明瞭なトラックに多いと思われるのが、それらが強すぎるケースです。ソロで聴くと問題はないものの、他のトラックと混ぜると、アタックが強すぎる。かといってフェーダを下げると、アタック以外の部分が遠のいてしまう状況です。

この場合、リミッタ(アタック/リリースが速いコンプレッサ)でピークを潰します。ただし、先に挙げたポイントに照らすと、これはトラックの相対的な前後関係も変化させてしまうことには留意すべきです。それが望ましくない場合は、後述するパラレル・コンプレッションなど別の方法を模索することになります。

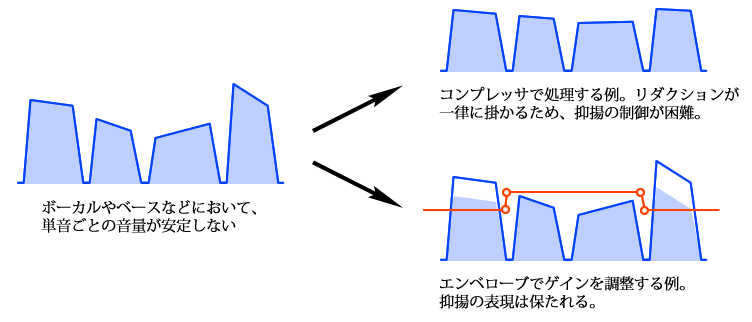

ベースやボーカルなどで、フレーズごとの音量が安定しない、あるいはときに1音だけ飛び出す音があるという状況は、誰しも覚えがあるのではないかと思います。この場合、一般的にはコンプレッサの使用が推奨されるかと思います。

Universal Audio 1176が名機とされるのは、おそらくこのような処理において、それなりにフレーズの自然さを保ったまま音量を均質に揃えることに長けているからだと考えます。

また、ボーカル処理の定番とされる「LA-2A→1176の2段掛け」は、上記ケース1+2を同時に解決する手段ともいえます。この順序で機器を接続すると、あらかじめピークを切ることで、後段のコンプレッサが意図しないタイミングで動作する(最悪ポンピングを起こす)ことを防ぐことができます。

ただし、ここで改めて考えたいのが、いくら自然に処理するとはいえ、前述のようにRMSの変化幅を縮めることは、わずかとはいえトラックを相対的に奥に追いやることになります。

対象となる「突出した音符」が数えるほどしかない場合、無関係な他の部分を巻き込んでまで一律にコンプレッサを通すのが望ましくないケースもあります。ボーカルなどを可能な限り前面に出したい場合、これは大変重要なことで、フェーダ全体を上げたり、ハイで耳につきやすい帯域を持ち上げただけでは、コンプレッサで均された演奏のニュアンスを取り戻せないケースがあります。

このような場合、フェーダ・オートメーションで該当部分のみを操作するのに留める方が、自然さを保ったまま、またトラックを奥に追いやることなく目的を達成できます。

余談かつ私見ですが、同様の理由でDAWミックスにディエッサはもはや不要であると考えます。本来ディエッサは、歯擦音にのみ反応しゲイン・リダクションを行うためのプロセッサですが、リダクションの量はディエッサが反応するすべての箇所において、一律に設定せざるを得ません。それならば、処理が必要となる箇所のみフェーダ・オートメーションで対処する方が、フレーズごとに適した量のリダクションが行われ、また無関係なフレーズが意図せず影響を受けるおそれもありません。

このケースのように、不必要に音量が上下する状況はまた、本来演奏力やマイキングによってある程度までは補うべきところもあります。時間に余裕があれば、部分的にでも再テイク、コンピングを行うことも、ダイナミクス・プロセッサによる意図しない影響を最小に留め、サウンドの明瞭度を保つ手段の一つといえます。

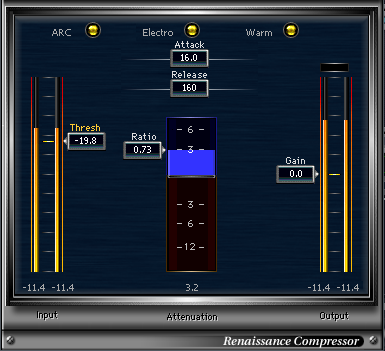

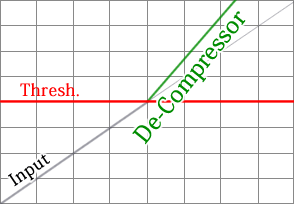

レシオ1以下に設定したコンプレッサの一例。

スレッショルドを越えた間だけゲインが増す。

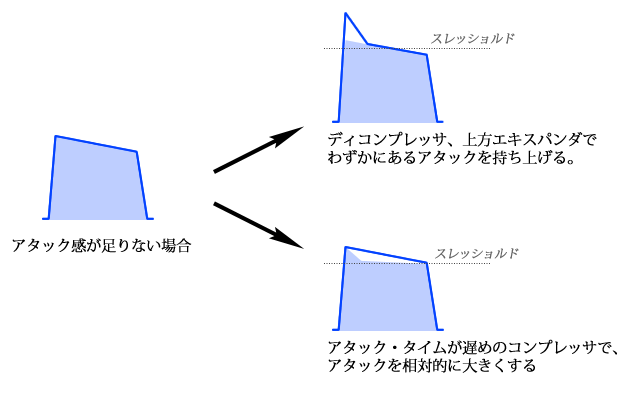

ケース1とは逆に、RMS変化が少なく、アタック感が足りないパターンです。 このようなケースへの対処方法は、トラックの性質により、少なくとも2通りが考えられます。

手段1:アタックを持ち上げる。

これには、1以下のレシオに対応したコンプレッサを使用します。

この設定では、スレッショルド以上の信号がレシオに応じて持ち上がります。(このような動作を「ディコンプレッション」または「上方エキスパンション」といいます。)

手段2:サスティーンを下げる。

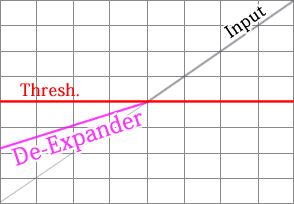

アタックが遅めのコンプレッサやエキスパンダ(スレッショルド以下の信号を指定したレシオで下げる)を使用し、サスティーン部分を下げることで、アタックとの差を強調します。

手段3:サイド・チェイン信号を打込む

やや奥の手ですが、アタックを強調したいパートがテンポにきっちり合っている場合、例えば単発のスネアなどをシーケンサで打ち込み、それをディコンプレッサのサイド・チェイン信号として使用する方法があります。手間がかかる分、トラック素材だけでは困難な細かい調整が可能になります。

いずれのアプローチで対処すべきか、また意図した結果が得られるかどうかは、使用するプロセッサの特性や、提供されるアタック/リリース・タイムが、対象となるパートのアタック間隔やエンベローブ変化に追従するかどうかによります。

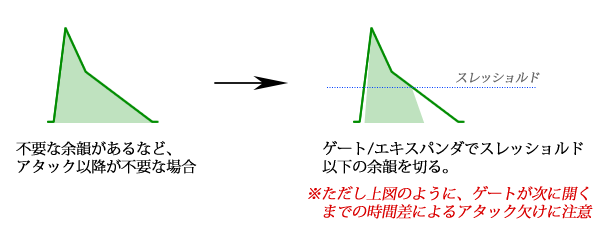

アタック、サスティーンともに楽音の途中まではイイ感じであるものの、どうもそれ以降がうるさい、あるいは他のトラックにかぶるように感じる場合もあるでしょう。テンションの緩いバス・ドラムなどが典型的な例かと思います。あるいはハイハットのアタックは適度なのに、全体の鳴りが大きすぎる場合もこのケースに分類されるでしょう。ソロでは自然に聴こえる余韻も、他のトラックと組み合わせるとほとんど聴こえない場合などは、ミックス全体を曇らせる以外に何の役にも立っていない可能性があります。

このような場合はゲート、または前述のエキスパンダで対処します。

ただし、ゲートやエキスパンダは一旦ゲイン・リダクションを行うと、次に入力信号がスレッショルドを越えたときに立ち上がりに時間を要するため、意図せずアタックの音質にまで影響を及ぼすことがあります。

このような副作用を回避する手段として、ゲイン・リダクションの量を軽減する方法があります。たとえば、使用する機材が対応しており、また取り組んでいる楽曲がそれを許すなら、リダクション幅が60dBよりは20dBと狭い方が、ゲインの復帰に要する時間が短縮され、音も比較的自然さが保たれます。

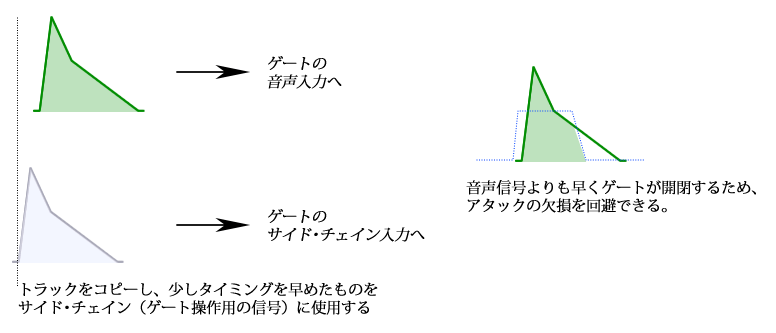

ゲート、エキスパンダによる「アタック欠損」に対応するもう1つの手段として、トラックをコピーし、少し前に移動させたものをゲートのトリガー(サイド・チェイン)に使用する方法があります。

なお、これは一見するとDAWならではの技法に見えるかも知れませんが、アナログのマルチ・トラック・レコーダでも不可能ではありません。業務用のアナログ・マルチは、テープの進行方向から見て録音ヘッドが再生ヘッドよりも手前に位置しており、また録音ヘッドも再生に対応していました。

あらかじめ処理をしたいパートをテープ上の別トラックにコピーしておき、コピー後のトラックのみ録音ヘッドから再生するよう設定することで、少しタイミングの早いサイド・チェイン用の信号を得ることができました。

また、ドラムマシンやサンプラーを使用している場合などは、大元となるサンプルの余韻を切ってしまうことも有効です。レベルのオートメーション同様、トラックに一律にエフェクトをかけることを回避し、またミックス・ダウン時に使用するプロセッサを一台排除することができます。

ここまでに挙げた処理を、一部の楽器に特化することで操作を単純化した製品も存在します。有名なものとして、SPL Transient Designerは主に打楽器を対象に、アタックおよびサスティーンをわずか2つのツマミで制御しますが、これも内部では打楽器の特性にチューニングされたエキスパンダやゲートを組み合わせているにすぎないと考えられます。

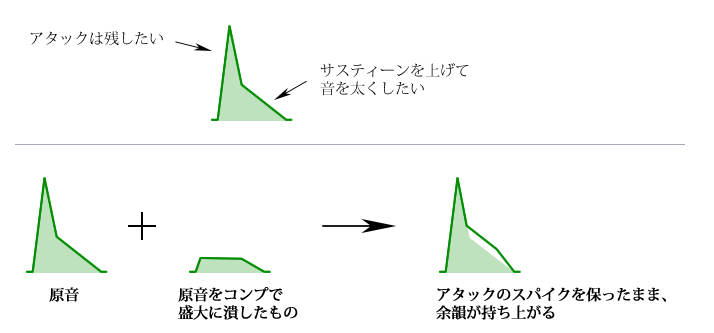

アタックがもたらす明瞭度や距離感を損ねることなく、音を太くしたいケースです。このような場合、パラレル・コンプレッションが効果的です。(New York StyleCompressionともいわれます。)

おおまかな概念は下図の通りです。コンプレッサなどでトラックの音量変化を極端に抑制した高音圧の信号を作成したのち、元のトラックと混ぜることで、双方のよいところを得る手法です。

パラレル・コンプレッションはマスタリングに関する文脈でよく見かけますが、ボーカルやベースなど、明瞭度と太さの共存が重要になる個々のトラックに対しても有効です。

ダイナミクス処理に関する考察

トラックのレベルに関する問題を解決しようとする場合、直面しているケースがこれまでに紹介したいずれに属するか(あるいは、その複合か、あるいは挙げたどれにも属さないか)を見極めることは、目標とするバランスに素早く到達する上で重要です。度々述べたように、なすべきことが明確であり、またそれを達成するのにトラック全体へのエフェクト適用が不要であれば、多少手間が増えてもオートメーションなどで対処する方が、明瞭なサウンドに仕上げる上で有効と考えられます。(この対極にあるのが、後述する「とりあえずセオリーだから」とコンプレッサをどんどん挿す発想法です。)

ここで、一旦、アナログ時代のワークフローとの違いを考えてみましょう。

かつての音源制作現場には、特に意識せずとも、耳障りなピークを抑え、少しずつトラック内のレベル差を均質にしてくれる工程が複数存在しました。1つはアナログ・マルチ・トラック・レコーダへの収録時、次にマスター・テープへの録音時です。いずれも「テープ・コンプレッション」という、乱暴に言えばイイ具合に音を丸めてピークを均してくれる効果が伴いました。

また、S/N比を稼ぐため、あるいはスタジオにある機材数の制限から、コンプレッサの掛け録りも一般的でした。

オートメーションがなかった頃のミックス・ダウン時は、いわゆる「手コンプ」と呼ばれるフェーダ操作も、マスターへの落とし込みの際に行われました。バランスが組めたから、後はマスターに書き出しておしまい…ではなかったのです。プロジェクトによっては、ミックス・ダウンの作業とはすなわち、アナログ・ミキサーの出力をマスター・テープに落とし込む際の「手動フェーダ操作の進行表」を描く作業に等しい場合もありました。この手動フェーダ操作が1人では物理的にカバーできない場合、進行表に従って複数のアシスタントをミキサーの前に配備し、緊張とともにアナログ・マルチを再生しながらマスター・テープに落とし込む作業が行われました。複数のボーカル・テイクを混ぜるときなどは、フェーダ操作に加え、トラックのソロ/ミュートの作業も伴います。当然、途中で失敗すれば最初からやり直しです。

DAWが一般的となった現在では、この作業はオートメーションでいくらでも緻密に、かつ再現性をもって制御できるようになりました。(厳密にいえばSSL 9000シリーズなど、アナログ・コンソールでもムービング・フェーダとコンピュータを使ったオートメーションを実現したものもありましたが、作業性、再現性のいずれにおいても、現在のものとは比べることさえナンセンスなほど作業効率には大きな開きがあります。)

とはいえ、コンプレッサ代わりにすべてのトラックにエンベローブを描こうにも、作業に割ける時間は有限ですので、あとはどこまで手間を惜しまないかという話になります。 先ほど、ボーカル編集においてディエッサ代わりに歯擦音のみフェーダ・オートメーションで下げる話をしました。一見途方もなく手間を要する作業のように思えますが、ことボーカルに関しては、ピッチやタイミングの補正にある程度の時間を割くことがすでに一般的になっています。そのついでに、歯擦音に限らず、そこかしこのレベルを最適化する作業を加えたところで、どれほど手間が増えるでしょうか? また、その作業の結果コンプレッサを一台排除することによるメリットが、ときには充分な見返りをもたらしはしないでしょうか?

おまけ

以下の表は暗記するようなものではありませんが、ダイナミクス処理の選択肢にどのようなものがあるか、どのような場面で使えそうか、一度考えておくといずれ役立つかも知れません。

エキスパンダおよびゲートは、スレッショルド以下の信号を下げるという点において共通します。一般にリミッタが「レシオ無限大のコンプレッサ」と同等であるように、ゲートは「レシオ無限大のエキスパンダ」であるといえます。

| スレッショルド以上 | スレッショルド以下 | |

| 上げる |  De-compressor / Upward Expander |

De-expander |

| 下げる |  Compressor / Limitter |

Expander / Gate |

最後に

別記事「ダイナミック・レンジとメータの話」「収録レベルの話」では、世紀の変わり目から’10年代初頭まで、レコード業界を中心にクリエイター界を席巻したマスタリング方針に対して疑問を投げかけました。最近はややマシになったとはいえ、今も根強く残る慣習は、世に出る音楽表現の幅を大いに狭めてしまったと考えます。

同様に、マスタリングの前段となるミキシングについても、思うところがあります。長年慣習とされてきたものには「とりあえずボーカルにはコンプを」、最近であれば「音圧を出すには全トラックにマキシマイザを」という言説すら行き交うのを見かけます。他方、英国SoundOnSound誌を中心に海外の文献を見ていると、音をクリアに保つには、どのような機材を使うか以上に、オートメーションの書き込みに手間暇をかけてナンボの時代に突入している印象を受けます。(ピンと来ない場合は、Google画像検索にて「vocal automation」を当たられることをお勧めします。)

シンバルの抜けが悪ければ1音だけEQオートメーションでハイを突くのが当たり前、ボーカルをしっかり聴こえさせるには1音ごとの音量を手動で制御するのが当たり前、といったふうに。過去にダウンロード販売の特売ですっかり有名になったWaves社Vocal Riderは、この作業を自動化するためのプラグインです。フェーダ操作では到底追いつかない緻密なレベル操作は、すでにそれほど広まっているということでしょう。

本記事の前半において、「前後関係を演出するにはアタックの保持は必須」「トラック全体へのコンプは全体の立体感を奪う」と述べました。ご自身のミックス経験を通し、少しでも同意いただける点はありますか? もしあれば、従来のマスタリング方針、コンプ方針、と矛盾する部分もあるとは思いませんか? 歴史的な背景やリスナーが聴き慣れた音もあり、どちらが正解ということもありませんが、一方で、やみくもに従う必要のないセオリーが世に多く出ているように感じます。まずは自分の耳を信じることが重要です。(ただし聴き疲れによる感覚の麻痺には注意が必要です。信じる上での第一歩は、まずは弱点を認めるところから…)

他所で幾度も述べたように、私はトラック・コンプ、バス・コンプ、2MIXへのトータル・コンプ、いずれの意義も否定しません。むしろ、それらによってパートごとに生じる個性が、ミックスに奥行きと広がりをもたらすのであれば、積極的に使用するべきでしょう。

ハイレゾ配信が可能になり、奥行きも、広がりも、音圧感も、これまでになく自由かつ幅広く演出できるようになりました。また、今年(2015年初頭)にはYouTubeにもラウドネス基準が導入され、いたずらに収録レベルを上げることだけを目的としたマキシマイズが、反って仇となるプラット・フォームは確実に増えつつあります。

このYouTubeの動きに対するネットの声に混じって「では具体的に今後どのように制作すればよいのか?」という問いを多く目にしました。

2MIXへの処理、新時代のマスタリングに関する情報は、今後雨後のタケノコのように出現することが予想されます。しかし、元来よりミックスの作業順序については諸説あり、「とりあえずコンプ」といった、今となっては根拠の薄い言葉だけが残り、ナイーヴな初学者を狭い音楽表現の袋小路に追いやることを懸念します。ここで紹介したMike Senior氏のワークフローを中心とするアイディアの数々は、筆者が見る限りいずれも合理性があり、一度は実践していただく価値があるように思います。

皆様が手間暇をかけた作品を発表する際、それが乗ることになる媒体のポテンシャルを最大限に活かす上で、本稿がわずかにでもお力になれば幸いです。

本稿執筆にあたり、査読にご協力いただいた以下の方々にお礼を申し上げます。

中村じゅうじさん(Twitter: @soundista)からは、アナログ時代にまで遡り業務スタジオのスタジオ慣習について、数々の知見をいただきました。

江戸前レコーディングさん(Twitter:@EM0420gs)には、生音のEQカット時の注意点について助言をいただきました。

記事に使用するスクリーン・キャプチャを募集したところ快く応じてくださった、ちゃーりーさん(Twitter:@sirrow)、せりえりるさん(Twitter:@serieril)、ありがとうございました。

皆様のご協力に感謝致します。

Mike Senior “Mixing Secrets for the Small Studio” (2011)

http://www.cambridge-mt.com/MixingSecrets.htm

Parallel Compression – The real benefits

Hugh Robjohns, Sound On Sound magazine Feb. 2013

http://www.soundonsound.com/sos/feb13/articles/latest-squeeze.htm